GAZA 160

Fast tägliche Beiträge von einem österreichischen Palästinenser, der nach Gaza zurückgegangen ist.

In einer Welt, in der Moral zum Handelsgut verkommen ist und das internationale Recht zunehmend zur Kulisse eines machtpolitischen Schauspiels degradiert wird, erhebt sich – fast wider alle Wahrscheinlichkeit – eine Stimme, die klar, unbeirrt und kompromisslos bleibt: Francesca Albanese, UN-Sonderberichterstatterin für die Menschenrechte in den besetzten palästinensischen Gebieten.

Ihr jüngster Bericht mit dem Titel „Von der Besatzungsökonomie zur Ökonomie des Völkermords“ stellt einen intellektuellen wie moralischen Meilenstein dar – nicht nur wegen seiner akribischen Analyse der wirtschaftlichen Infrastruktur, die den Krieg in Gaza am Laufen hält, sondern vor allem wegen seines philosophischen Fundaments: Die radikale Infragestellung einer Weltordnung, die das Töten institutionalisiert und das Leiden in Rendite verwandelt.

Albanese benennt nicht nur Täter – Staaten, Konzerne, Komplizen – sie dekonstruiert ein globales System, das auf der Annahme beruht, dass das Leben einiger Menschen geopfert werden kann, wenn es den Interessen anderer dient. Gaza, so macht sie deutlich, ist nicht bloß ein Kriegsschauplatz. Es ist ein Testlabor, in dem neue Waffen, Überwachungstechnologien und Methoden psychologischer Kriegsführung ausprobiert und kommerzialisiert werden – mit der stillschweigenden Zustimmung jener, die von all dem profitieren.

Es ist ein unbequemer Bericht. Und gerade deshalb ist er von solcher Notwendigkeit. Denn er erinnert uns daran, dass wir uns längst in einer Welt bewegen, in der das Recht des Stärkeren das Recht ersetzt hat, in der Begriffe wie „Humanität“, „Rechenschaft“ oder gar „Frieden“ zu rhetorischen Hüllen geworden sind. Albanese durchbricht diese Leere mit Fakten, mit Namen, mit Konsequenzen – und mit einem Mut, der in diplomatischen Kreisen selten geworden ist.

Dass ihr Bericht über 60 globale Unternehmen – darunter Microsoft, Amazon und führende Rüstungskonzerne – als Profiteure der Vernichtung benennt, ist mehr als eine Anklage: Es ist ein moralisches Fanal. Wenn selbst humanitäre Hilfseinrichtungen in Gaza zu Instrumenten der Kontrolle und Erpressung werden, wenn Hunger zur politischen Strategie wird, dann ist der Punkt erreicht, an dem jede Neutralität zur Mittäterschaft wird.

Die internationale Reaktion? Schweigen, Wegsehen, und in Washington offene Forderungen nach ihrer Absetzung. Denn Francesca Albanese stellt mit ihrer Arbeit das Unaussprechliche aus: Dass der Krieg gegen Gaza nicht aus Kontrollverlust entstanden ist, sondern aus Kalkül. Dass es Akteure gibt – politisch wie wirtschaftlich – für die der fortgesetzte Krieg ein Geschäftsmodell ist. Ein Modell, das auf Blut gebaut ist, aber an Börsen notiert wird.

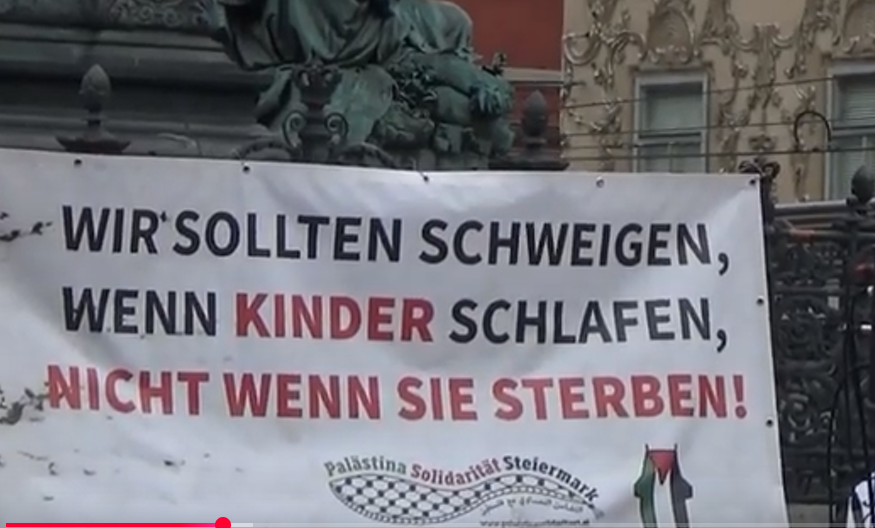

Was bleibt also? Hoffnung? Gerechtigkeit? Die bittere Wahrheit ist, dass die Mehrheit der Weltgemeinschaft zur Zuschauerin geworden ist. Die Toten in Gaza – Zehntausende, viele davon Kinder – sind längst zu Statistiken geworden, die die Bildschirme füllen, aber keine Konsequenz erzeugen. Derweil warten alle – wie gelähmt – auf ein „grünes Licht“ aus Washington, das nicht kommt.

Und dennoch: Inmitten dieser Düsternis gibt es Stimmen wie die von Francesca Albanese. Sie sind rar. Und gerade deshalb sind sie essenziell. Denn sie erinnern uns daran, dass das Völkerrecht nicht tot ist – solange es noch Menschen gibt, die es verteidigen. Dass Wahrheit nicht relativ ist – solange es noch den Mut gibt, sie auszusprechen. Und dass Geschichte nicht nur von Siegern geschrieben wird – sondern auch von jenen, die nicht geschwiegen haben.

Francesca Albanese hat gesprochen – mit Klarheit, mit Würde, mit einer Vehemenz, die kein diplomatisches Protokoll bändigen kann. Ihr Bericht wird bleiben. Als Dokument. Als Anklage. Als moralischer Prüfstein für eine Welt, die sich entscheiden muss: zwischen Komplizenschaft und Gerechtigkeit.

Weiterführender Link >>